Revue de presse 2024

«Henri le Vert témoigne de la désillusion de Gottfried Keller devant la Suisse de 1855»Le Temps, 28.12.2024 Le grand classique de la littérature suisse et germanophone est enfin retraduit en français. Dominik Müller, maître d'enseignement et de recherche à la Faculté des lettres de l'UNIGE, et Lionel Felchlin, traducteur, partagent leurs clés de lecture et éclairent les enjeux du roman. Sur le même sujet : « Henri le Vert », de Gottfried Keller : bacchanales dans la campagne suisse Le Monde des livres, 29.11.2024

|

|

Dystopies, futurologie et fiction: les choses à venirLe Temps, 25.12.2024 Michel Porret, professeur honoraire à la Faculté des lettres, s’intéresse dans cette tribune à la dystopie, qui offre, particulièrement quand montent les périls, une façon de penser les scénarios probables ou improbables du monde. Citant H. G. Wells, Karin Boye, Zamiatine, l’historien s’interroge : existe-t-il un autocrate délié de la morale et du droit des gens, capable de libérer l’apocalypse dont il déclare, jour après jour, l’imminence légitime? |

|

L’UNIGE voit l'IA générative comme un opportunitéCampus n° 159, décembre 2024 L’UNIGE a récemment publié une prise de position sur le recours à l’intelligence artificielle dans la recherche, l’enseignement, l’apprentissage et l’administration. Juliane Schröter, professeur de linguistique allemande et vice-rectrice chargée de ce dossier, s’exprime sur le sujet. |

|

En 1821 Deux hameaux deviennent Perly-CertouxTribune de Genève, 07.12.2024 Une paire d'historiens, Christophe Vuilleumier, chercheur à la Faculté des lettres de l'UNIGE, et Claude Barbier, de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dressent l’histoire des deux hameaux savoyards devenus suisses en 1816. Compte-rendu de leur livre Histoire de Perly-Certoux (Slatkine, 2024).

|

|

Un guide éclaire les traces profondes d'Albert Cohen à GenèveTribune de Genève, 30.11.2024 Un collectif d’auteurs, dont fait partie l’historienne Marie-Luce Desgrandchamps, chargée d’enseignement à la Faculté des lettres, célèbre Albert Cohen et sa présence à Genève dans le livre (La Baconnière, 2024). La Tribune de Genève se penche sur l’histoire du livre et les lieux genevois significatifs dans l’œuvre de Cohen. Sur le même sujet : Cohen, le Genevois Le Journal de l’UNIGE, 14.11.2024 |

|

Sylviane Dupuis signe un brillant essai sur Jacques ChessexLe Temps, 23.11.2024 A l’occasion de la parution de son essai Jacques Chessex. L’écriture ogre (Savoir Suisse), Le Temps publie un entretien avec Sylviane Dupuis, ancienne enseignante de littérature romande à l’Université de Genève, également poète et dramaturge. Sur le même sujet : L'invitée du 12h30 - Sylviane Dupuis présente son essai sur l'écrivain vaudois Jacques Chessex RTS, L'invité du 12h30, 21.11.2024 |

|

Passerelle coulée : et maintenant ?Léman Bleu Télé / Le Journal, 25.11.2024 Après le refus lors des votations de la passerelle du Mont-blanc, la question de la circulation et de la mobilité douce autour de la rade reste intacte. L'interview de Leila El-Wakil, ancienne professeure à la Faculté des lettres de l'UNIGE.

|

|

Claude Lefort et le 20e siècle. Épisode 3/4 : Écrire à l'épreuve du politiqueFrance Culture, podcast « Avec philosophie », 20.11.2024 Poète, traducteur, essayiste, professeur de littérature française à la Faculté des lettres, Martin Rueff est l’invité de cette émission consacrée à la philosophie politique de Claude Lefort (1924-2010) et, plus spécifiquement à son Écrire à l’épreuve du politique (1992, Calmann-Lévy). |

|

La calligraphie chinoise s’expose à la Chapelle des Artstdg.ch / Tribune de Genève Online, 18.11.2024 Sous la férule de Wang Fei, chargé d’enseignement au Département d’études est-asiatiques de l’UNIGE et fondateur à Genève de l’, un groupe d’artistes passionnés de culture chinoise présente des œuvres de calligraphie entre tradition et contemporanéité. |

|

«Faut-il inscrire les Conventions de Genève au patrimoine mondial de l’humanité?»https://www.cath.ch/, 13.11.2024 Créée en 2013 sous l’impulsion de Micheline Calmy-Rey, ancienne présidente de la Confédération, et organisée par le Global Studies Institute de l’Université de Genève, la Semaine des droits humains (SDH) propose des conférences, des débats, des projections de films, des expositions et des performances artistiques ainsi qu’un colloque académique et des activités pour les élèves du secondaire. Irène Herrmann, historienne et professeure à la Faculté des lettres, a participé à la table ronde introductive de l’événement de cette année, «Faut-il inscrire les Conventions de Genève au patrimoine mondial de l’humanité?», qui a eu lieu le 11 novembre 2024 et a porté sur le (non)-respect du Droit international humanitaire (DIH). Selon la professeure, les violations du DIH «sont une constante de l’histoire». Mais «aujourd’hui, les dénonciations sont plus vives: parce qu’on est informé, que ces violations ont une certaine ampleur et que l’on connaît mieux le DIH». Dénoncer est ainsi «la preuve que l’engouement pour l’humanitaire est toujours présent».

|

|

Genève honore 300 « poilus » de la Grande GuerreTribune de Genève, 12.11.2024 L'association « Mémoires, pour le souvenir transfrontalier » dévoile, ce lundi 11 novembre à Genève, 291 nouveaux noms de soldats morts durant la Grande Guerre. Ces soldats, autrefois oubliés, ont été identifiés grâce au travail de deux historiens de la Faculté des lettres, Marion Gros et Thomas Cornaz. Sur le même sujet : , RTS La 1ère / Forum 18.00, 11.11.2024 , BFMTV, 11.11.2024 , Léman Bleu Télé / Le Journal, 11.11.2024 francebleu.fr, 11.11.2024 Viral Mag, 11.11.2024 |

|

« Beloved », de Toni Morrisson : une contre-histoire de l'AmériqueFrance culture, podcast Lectures d’actu, 11.11.2024 En résidence dans l’émission « le Book Club » pour quelques semaines, une grande figure de la littérature contemporaine fait dialoguer une actualité, fugace et évolutive, avec le temps long de la littérature, en extrayant un livre de sa bibliothèque en lequel il ou elle trouve un écho contemporain. Dans ce dernier podcast, Martin Rueff, professeur de littérature française à l’Université de Genève, poète et traducteur, plonge, en écho avec l'actualité américaine, dans Beloved, le roman de Toni Morrisson publié en 1987 et traduit en 1989. |

|

Les fascistes italiens et la SuisseLe Courrier, 08.11.2024; La Liberté, 08.11.2024 Dans les années 1920 et 1930, les partisan-nes de Benito Mussolini sont assez actifs/actives en terres helvétiques. Les explications de Mauro Cerutti, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'UNIGE: « En 1921, d’anciens combattants fondent la première organisation fasciste hors d’Italie, à Lugano. Le parti souhaite contrôler la communauté italienne de Suisse, peu politisée. Avec l'aide des consulats, il multiplie la création de sections régionales dans différents cantons et publie un journal, Squilla italica (la cloche italienne). C’est un succès : lors de la première réunion des fascistes italiens de l’étranger à Rome en 1925, la délégation suisse est de loin la plus nombreuse. » |

|

Le 2e anniversaire de geneveMonde.ch : avec l'historienne Sandrine Kott à New YorkgeneveMonde.ch, 7.11.2024 Sandrine Kott, professeure ordinaire d’histoire contemporaine de l’Europe à l’Université de Genève et professeure invitée à la New York AV¶ÌÊÓƵ (NYU), spécialiste des dynamiques sociales et politiques européennes et internationales, est l’invitée de , plateforme indépendante éditée par la Fondation pour la sauvegarde et le développement du patrimoine audiovisuel de la RTS (FONSART).

|

|

Blaise Pascal, les fondements du pouvoir politique et la nécessité d'en connaître les conditionsFrance culture, podcast Lectures d’actu, 4.11.2024 En résidence dans l’émission « le Book Club » pour quelques semaines, une grande figure de la littérature contemporaine fait dialoguer une actualité, fugace et évolutive, avec le temps long de la littérature, en extrayant un livre de sa bibliothèque en lequel il ou elle trouve un écho contemporain. Dans cet épisode, Martin Rueff, professeur de littérature française à l’Université de Genève, poète et traducteur, s’arrête sur les enseignements que l’on peut tirer des "Trois discours sur la condition des grands" de Blaise Pascal et invoque au passage Etienne de la Boétie. |

|

Où sont les femmes dans l’histoire de la philosophie ?Le Journal de l’UNIGE, 21.10.2024 Un cours public organisé et animé par Laurent Cesalli, professeur d’histoire de la philosophie, et par Lucie Mercier, chercheuse associée au Département de philosophie, invite les étudiants et étudiantes à découvrir toute une série de femmes philosophes et à questionner l’histoire de la discipline à travers le prisme de l’exclusion des femmes. Plusieurs enseignant-es de la Faculté des lettres proposent une séance hebdomadaire dans le cadre de ce cours. |

|

Etats-Unis : une vieille fascinationEcho Magazine, 31.10.2024 L’élection présidentielle fascine toujours autant alors que le monde n’a jamais été aussi antiaméricain. Comment l'expliquer ? Éléments de réponse avec l'historien de Faculté des lettres Ludovic Tournés, auteur de l'ouvrage de référence Américanisation. Une histoire mondiale (18e-21e siècles) (Fayard, 2020). Le désenchantement européen vis-à-vis des Etats-Unis commence dans les années 1970 et se mue progressivement en critique à l’égard du mythe et du modèle américains : « L’évolution délétère du pays ces dernières décennies, notamment celle de 2010, a vu les Etats-Unis devenir un repoussoir même pour certains de ses alliés européens. Pendant la guerre froide, on pouvait penser ce que l’on voulait des Etats-Unis, ils restaient les alliés de l’Europe. Aujourd’hui, c’est nettement moins évident. Certes, le gouvernement américain soutient l’Ukraine, mais dans la plupart des domaines, notamment celui de l’économie, ses intérêts divergent totalement de ceux des Européens », note l’historien. |

|

« Titus Andronicus » de Shakespeare, ou la résistance des femmes face à la violence des hommesFrance culture, podcast Lectures d’actu, 28.10.2024 En résidence dans l’émission « le Book Club » pour quelques semaines, une grande figure de la littérature contemporaine fait dialoguer une actualité, fugace et évolutive, avec le temps long de la littérature, en extrayant un livre de sa bibliothèque en lequel il ou elle trouve un écho contemporain. Martin Rueff, professeur de littérature française à l’Université de Genève, poète et traducteur, salue la résistance des femmes face à la violence des hommes en rappelant le propos de la première pièce de Shakespeare, Titus Andronicus. |

|

Qui était Khéops ?rts.ch / RTS Radio Télévision Suisse, 23 et 27.10.2024 Fils de Snéfrou, Khéops est le deuxième souverain de la IVe dynastie de l’Ancien Empire d’Egypte. Il est surtout connu pour la pyramide qui porte son nom. Philippe Collombert, professeur dʹégyptologie à lʹUniversité de Genève et directeur de la mission archéologique franco-suisse de Saqqâra, apporte des éclairages sur cette figure de l’histoire et sur la construction de sa pyramide, seule des 7 merveilles du monde antique encore visible aujourd’hui. |

|

Les « Métamorphoses » d’Ovide, chanter des formes qui changent de corpsFrance culture, podcast Lectures d’actu, 21.10.2024 En résidence dans l’émission « le Book Club » pour quelques semaines, une grande figure de la littérature contemporaine fait dialoguer une actualité, fugace et évolutive, avec le temps long de la littérature, en extrayant un livre de sa bibliothèque en lequel il ou elle trouve un écho contemporain. En ce 21 octobre, Martin Rueff, professeur de littérature française à l’Université de Genève, poète, essayiste et traducteur, évoque les « Métamorphoses » d’Ovide et son actualité, sa tâche, puissante et difficile, de « donner une voix aux métamorphoses de nos identités mouvantes ». |

|

Paul Celan, entre oubli et mémoireFrance culture, podcast Lectures d’actu, 14.10.2024 En résidence dans l’émission « le Book Club » pour quelques semaines, une grande figure de la littérature contemporaine fait dialoguer une actualité, fugace et évolutive, avec le temps long de la littérature, en extrayant un livre de sa bibliothèque en lequel il ou elle trouve un écho contemporain. En ce 14 octobre, Martin Rueff, professeur de littérature française à l’Université de Genève, poète et traducteur, évoque la poésie de Paul Celan : Fugue de mort, un de ses poèmes les plus célèbres, dans lequel Stéphane Mosès a vu « l’expression la plus poignante de la réalité de l’extermination dans la littérature du 20ème siècle », et le recueil Pavot et mémoire. |

|

Quand la littérature collabore avec les intelligences artificiellesLe Journal de l’UNIGE, 10.10.2024 Quelle place peut occuper l’intelligence artificielle dans la création littéraire ? C’est la question que Christine Weder, professeure de littérature allemande moderne à la Faculté des lettres, aborde ce semestre dans un séminaire organisé par le Département de langue et de littérature allemandes. |

|

Un an après le 7 octobre : "N'est-ce pas ?", de Paul VerlaineFrance culture, podcast Lectures d’actu, 7.10.2024 En résidence dans l’émission « le Book Club » pour quelques semaines, une grande figure de la littérature contemporaine fait dialoguer une actualité, fugace et évolutive, avec le temps long de la littérature, en extrayant un livre de sa bibliothèque en lequel il ou elle trouve un écho contemporain. En ce 7 octobre, Martin Rueff, professeur de littérature française à l’Université de Genève, poète et traducteur, évoque le recueil La Bonne chanson du « poète des fragilités tenaces », Paul Verlaine, et l’un de ses poèmes sur « la force et la fragilité de l’espérance ». |

|

Sine Nomine fait entrer la nature au concerttdg.ch / Tribune de Genève Online, 02.10.2024 Le quatuor à cordes Sine Nomine s'installera le temps d’un à Renens du 4 au 6 octobre, en collaboration avec l'association Grands-parents pour le climat. À cette occasion, Nicolas Donin, musicologue et professeur à l'UNIGE, partagera ses réflexions et ses prises de conscience. Sa conférence, intitulée « Aimer la musique par tous les temps ? », aura lieu dimanche 6 octobre à 14h30.

|

|

Frénésie identitaireLe Temps, 23 septembre 2024 « L’identité personnelle », autrefois utilisée par une société ou un État pour identifier une personne, est désormais une question de choix individuel et de ressenti. En pleine époque de "radicalisme individuel", le sujet est au centre des , présidées par Michel Porret. L’historien, également professeur honoraire de l’Université de Genève, s’exprime sur la « frénésie identitaire » actuelle.

|

|

Le Conseil national débat de la reconnaissance du ‘‘génocide’’ de l’Holodomor en UkraineRTS La 1ère / Forum 18.00, 23.09.2024 Faut-il qualifier l’Holodomor de génocide ? Eric Aunoble, chargé de cours à la Faculté des lettres de l'UNIGE, s’exprime sur la question dans l'émission Forum.

|

|

En flammes, l'Amazonie est proche de se transformer irrémédiablement en savaneRTS L’info, 15.09.2024 Lors de son intervention dans l'émission La Matinale, Antoine Acker, professeur d'histoire de l'environnement à l'Université de Genève, commente la « savanisation » de l'Amazonie. Ce phénomène, résultant de la déforestation et des incendies, transforme la forêt tropicale en savane et en une nouvelle source d'émissions de gaz à effet de serre et perturbe ainsi son rôle de régulateur de l'atmosphère. |

|

La capture de l’instant

Radio France, podcast "Avec philosophie", 06.09.2024 Alors que certains et certaines tentent de saisir le présent de l’instant par la photographie, d’autres s’appuient sur l’écriture. Mais est-ce vraiment possible de capturer l’instant, qui ne cesse de nous échapper ? Les réponses de Laurent Jenny, professeur honoraire à la Faculté des lettres de l’UNIGE, romancier et essayiste. |

|

Diversité - quelque part entre exigence et réalité

Deutschlandfunk, 06.09.2024 Diversité, multiplicité, égalité : les débats à ce sujet ont fortement augmenté, dans les médias, à l’université et dans les entreprises. Les commentaires de Juliane Schröter, professeure de linguistique allemande et vice-rectrice de l'UNIGE. |

|

Silhouettes éternelles

Le Courrier, 30.08.2024 À la Chaux-de-Fonds, l’ « Anna Mendieta. Aux commencements » présente avec finesse les œuvres de l'artiste cubano-étasunienne Ana Mendieta et sa préoccupation pour les origines, ainsi que pour le rapport au corps. David Lemaire, le directeur du musée, et Giovanna Zapperi, professeure d'histoire de l'art à l'UNIGE, commentent l’exposition et l’œuvre de l’artiste. Sur le même sujet : L’ombre d’un doute Le Courrier, 30.08.2024 |

|

Le Japon a séduit les Suisses cet été

La Tribune de Genève, le 21.08.2024 Le Matin Dimanche, 18.08.2024 Airbnb et les agences de voyages suisses constatent un boom des demandes pour le pays du Soleil levant. Des spécialistes, parmi lesquels Claire-Akiko Brisset, professeure et spécialiste de l’histoire culturelle du Japon à la Faculté des lettres, analysent cet engouement. |

|

A Venise, le palais qui divise

Le Temps, 13.08.2024 Depuis l'annonce, fin juillet, que Pro Helvetia allait quitter le Palazzo Trevisan pour cause d'économies les débats s'enflamment, entre attaque d'une minorité linguistique et manque de vision politique. Les commentaires de Leila El-Wakil, ancienne professeure associée à la Faculté des lettres de l'UNIGE, et de Noëlle-Laetitia Perret, professeure associée d’histoire médiévale et spécialiste des échanges culturels entre la Suisse et l’Italie. Pour cette dernière, « Les enjeux sont plus vastes qu'une simple liste d'évènements [organisé par Pro Helvetia au Palai Trevisan] : ces lieux offrent aux artistes et aux chercheurs la possibilité de tisser des liens et de favoriser des échanges cruciaux pour approfondir le dialogue interculturel dont nous avons tant besoin. En ces temps de guerre, la culture doit plus que jamais devenir un vecteur stratégique essentiel. » |

|

La guerre des motsLe Temps, 09.08.2024 Le lundi 24 juin 2024, Emmanuel Macron déclarait que les deux extrêmes politiques, gauche et droite, menaient la France à la guerre civile, soit à ce qu'on considère classiquement comme «la pire des guerres». L’opinion d’Irène Herrmann, professeure en histoire transnationale de la Suisse à l'UNIGE. |

|

L’utopie en marche avec VoltaireLe Temps, 07.08.2024 Tout l’été, Le Temps propose une série d’articles intitulée en compagnie de l'historien François Walter, professeur honoraire de la Faculté des lettres de l’Université de Genève. Cette fois-ci, une randonnée sur les pas de Voltaire, philosophe rêveur d’une ville qui accueillerait catholiques et protestant-es "comme des frères/sœurs" à Versoix-la-Ville, sur les rives du Léman. |

|

Des jeux antiques aux JO modernes, l’athlétisme a traversé les siècles

Le Matin Dimanche, 21.07.2024 A l’occasion de l’ouverture des Jeux olympiques de Paris, l’archéologue Guy Ackermann, collaborateur scientifique à la Faculté des lettres de l’UNIGE et bénéficiaire d’un subside FNS Ambizione, spécialistes des infrastructures du sport dans le monde grec antique, nous raconte les « agônes » ou les concours athlétiques de l’Antiquité. |

|

Le boy, omniprésent et invisible

Le Courrier Genève, 29.07.2024 Campus n°157, juin 2024 Les domestiques masculins issus des colonies françaises et engagés sur les paquebots aux XIXe et XXe siècles n’ont fait jusqu’ici l'objet d’aucune recherche historique. Une lacune désormais comblée par Stéphanie Soubrier, maître-assistante au Département d’histoire générale de l'UNIGE, qui s’est intéressée à la figure du boy. |

|

La poésie ukrainienne, face à l’abîme – avec Martin Rueff (podcast)Podcast L’Ukraine face à la guerre, Ukraine Crisis Media Center, 19.07.2024 Que peut la poésie, face à la guerre ? A quoi ressemble la scène poétique dans un pays qui mène sa guerre de défense contre la Russie ? Pourquoi la solidarité internationale avec des poètes ukrainiens est-elle si importante ? Dans cet épisode du podcast « L’Ukraine, face à la guerre », Tetyana Ogarkova, universitaire et journaliste chez l’Ukraine Crisis Media Center, rencontre Martin Rueff, poète, éditeur en chef de la revue Po&sie – qui a publié, depuis février 2022, des poètes ukrainiens contemporains – et professeur de littérature française à la Faculté des lettres de l’Université de Genève.

|

|

Visionärin Christine de Pizan sprach schon im Mittelalter über Gleichstellung

SRF 1 / Tagesschau Hauptausgabe, 16.07.2024 Le livre de la « Cité des femmes » écrit en 1405 par Christine de Pizan a été récemment traduit en allemand dans une nouvelle édition. Au Moyen-Âge déjà, la philosophe française parlait d’égalité entre femmes et hommes, de droit de la guerre et de droits humains. Les commentaires de Yasmina Foehr-Janssens, professeure à la Faculté des lettres de l'UNIGE. |

|

« Une forte touche esthétique »

Coopération Gesamt, 09.07.2024 La cuisine japonaise possède une histoire singulière et est présente jusque dans le cinéma ou les mangas japonais. Directrice du département d'études est-asiatiques à l'UNIGE, la professeure Claire-Akiko Brisset en décrit les traits culturels principaux. |

|

La Potion Chamallow

Le Courrier Genève, 07.07.2024 Un lundi sur deux durant l’été, Le Courrier publie un texte ou extrait inédit d’un·e auteur·e de théâtre suisse ou résidant en Suisse. Dans ce numéro, un extrait de La Potion Chamallow, une pièce tout public de Pauline Noblecourt, professeure-assistante en études théâtrales à l'UNIGE, co-écrite avec des enfants de 7 à 11 ans de l’école Tillion (Lyon), qui est le résultat d’une réflexion sur la façon dont les auteurs et autrices de théâtre peuvent travailler non plus « à partir » de la parole de membres du public, mais en collaboration avec eux. La pièce a été créée en mai 2022 au , à Lyon, dans le cadre du festival d’écritures francophones , dans une mise en scène de Maxime Mansion, et continue de tourner. |

|

A Soleure, à la recherche de l’intrépide sainte Vérène

Le Temps, 06.07.2024 Tout l’été, Le Temps invite à (re)découvrir des hauts lieux de mémoire, en compagnie de l’historien François Walter, professeur honoraire à la Faculté des lettres. Ce premier article propose une randonnée rousseauiste à Soleure, sur les traces de la sainte Vérène d’abord, dans les jardins du château de Waldegg ensuite, « le plus beau château baroque de Suisse ». |

|

Les Grecs sirotaient sec, dans le respect de rituels liés au vin

Tribune de Genève, 06.07.2024 La Tribune de Genève consacre une série d’articles aux scènes d’ivresse et beuveries issues de l’histoire de l’art. Dans ce premier article consacré aux banquets dans la Grèce antique, Anne-Françoise Jaccottet, maître d’enseignement et de recherche au Département des sciences de l’antiquité, explique les différents rituels des hommes de l’élite, auxquels les banquets étaient réservés. « Le monde du banquet et la pratique du vin sont très codifiés. Boire s’entend en communauté et ne concerne que les hommes. » S’ils s’adonnent souvent à la pratique d’un jeu à boire appelé «cottabe» et que l’ivresse, jusqu’à l’excès, libère chez eux l’inspiration lyrique et philosophique, les femmes qui boivent, en revanche, sont mal vues. « D’ailleurs, jusqu’au IVe siècle av. J.-C., le terme de methusos, qui signifie ivrogne, ne désignait que les femmes », précise encore la spécialiste. |

|

Campagne de fouille exceptionnelle à Anticythère

Mirage News, 03.07.2024 Une équipe d’archéologues suisses et grecs, codirigée par le professeur Lorenz Baumer, a achevé la quatrième saison de fouilles sur l’épave d’Anticythère, mettant au jour une partie de la coque du navire. Les fouilles ont permis de découvrir un riche matériel archéologique : environ 300 objets, dont 21 fragments de marbre, de nombreux fragments et autres éléments structurels de la coque du navire et plus de 200 tessons de céramique. Sur le même sujet : Communiqué de presse UNIGE, « Compagne de fouille exceptionnelle à Anticythère » La coque de l'épave d'Anticythère en Grèce mise au jour |

|

L’histoire au service de la guerreLa Vie des idées, 02.07.2024 Korine Amacher, professeur d’histoire russe et soviétique à l’Université de Genève, se penche dans cet article sur la réécriture et l’instrumentalisation de l’histoire en Russie qui « rend la guerre non seulement légitime, mais aussi moralement pure » : « Dès l’arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, le récit historique officiel se fait plus pesant, laissant moins de place aux visions divergentes. L’image d’un pays victorieux et puissant se renforce, comme en témoigne l’impressionnante parade militaire du 9 mai 2005. Cette mise en avant de la Victoire s’accompagne d’une réévaluation du rôle de Staline. Dans les médias, dans les discours officiels et dans les productions pédagogiques, les grands axes de la politique stalinienne sont de plus en plus justifiés. La machine de l’instrumentalisation de l’histoire ne fera désormais que se renforcer, en parallèle au raidissement politique dans le pays. »

Sur le même sujet: "Certains chapitres des manuels scolaires russes font vraiment œuvre de propagande" Géopolitis, RTS, 10 mars 2024 |

|

Littérature et politique : Claude Lefort. Les Entretiens de la revue Po&sieLa Maison de la Poésie, Paris, 22.06.2024 Laurent Jenny, professeur ordinaire au département de langue et littérature françaises modernes, et Martin Rueff, poète, traducteur, professeur au même département, participent aux derniers entretiens de la revue Po&sie consacrés à Claude Lefort, l’un des grands philosophes politiques français de la seconde moitié du XXème siècle.

|

|

Une exposition pour frôler le firmament et ses divinitésTribune de Genève, 21.06.2024, édition abonné-es Le Musée International de la Réforme explore de manière docte et légère notre relation aux faits religieux et à leurs rituels à travers l’exposition (du 13 juin au 13 octobre 2024). Les explications de Philippe Borgeaud, professeur honoraire d'histoire des religions à la Faculté des lettres de l'UNIGE. |

|

IL processo come arma20 Minuti Ticino, 17.06.2024 Le professeur d’histoire internationale Ludovic Tournès commente le caractère « juridique » des attaques contre les candidat-es à la Maison Blanche. |

|

"Entre démocratie et dictature, la zone grise du pouvoir"France Culture, podcast France Culture va plus loin, 14 juin 2024 Martin Rueff, professeur de littérature française à la Faculté des lettres, philosophe, traducteur et poète, auteur de la préface de la réédition du (Seuil, 2024) et Eugénie Mérieau, maîtresse de conférences en droit public à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, autrice de La Dictature, une antithèse de la démocratie ? : 20 idées reçues sur les régimes autoritaires (Le Cavalier bleu poche, 2024) débattent de de la typologie des gouvernements de Montesquieu et de son actualité à un moment où la démocratie semble reculer partout dans le monde. L’Esprit des lois de Montesquieu, une des sources fondamentales de la réflexion juridique et politique moderne, fournit, pour Martin Rueff et Starobinski, une précieuse pensée de la modération : « la modération telle que Montesquieu la pratique n'est pas une vertu de rétrécissement, c'est l'attitude qui rend possible la plus vaste ouverture sur le monde et le plus large accueil. Pour s'ouvrir au monde et pour accueillir le monde, il faut être modéré » (Starobinski). |

|

Dans l’encre de la rueCampus, n° 157, juin 2024 De Balzac à Modiano, en passant par les surréalistes, de nombreux écrivains ont trouvé inspiration dans l’atmosphère, la foule et les événements de la rue. Dans le cadre du festival Histoire et Cité de cette année, Nathalie Piégay, professeure de littérature française et écrivaine, a évoqué le potentiel romanesque et poétique de la rue, où le public et le privé, le commun et le particulier, le politique et l’intime se rencontrent. Elle y revient dans un article de la revue Campus. /campus/files/7117/1742/3880/Campus_157.pdf Sur le même sujet : La rue, cette « héroïne littéraire » |

|

le boy, domestique omniprésent et invisible

Campus, n° 157, juin 2024 Le Journal de l’UNIGE, n° 129, 21.03.2024 Entretien avec Stéphanie Soubrier, maître-assistante au Département d’histoire générale, sur un sujet longtemps occulté par la recherche, auquel elle vient de consacrer un article : les domestiques masculins issus des colonies françaises et engagés sur les paquebots aux XIXe et XXe siècles. |

|

L'auto-optimisation corporelle, une vieille histoireCampus, n° 157, juin 2024 Le Journal de l'UNIGE, 07.03.2024 Entretien avec Vitus Huber, postdoctorant au Département d’histoire générale et responsable d’un projet Ambizione financé par le Fonds National Suisse sur l’auto-observation corporelle à l’époque moderne. |

|

Quand la médecine, le droit ou l’école battaient le pavéCampus, n° 157, juin 2024 De nombreuses pratiquées, confinées aujourd’hui dans des établissements spécialisés, ont pendant des siècles eu lieu dans la rue. C’est le cas des soins (notamment la dentisterie, mais pas seulement), du droit (par l’intermède des crieurs publics et des affiches) ou de l’école, comme l’ont rappelé plusieurs intervenant-es de la Faculté des lettres lors du festival Histoire et Cité, sur lequel revient ce numéro de la revue Campus. |

|

Quelles sont les langues d'avenir ?Tribune de Genève / Formation, 07.06.2024 24 heures / Formation, 07.06.2024 Dans un monde en constante évolution, le mandarin et l'hindi, bien que peu populaires en Suisse actuellement, figurent parmi les idiomes à acquérir. Les explications de Nicolas Zufferey, responsable de l'Unité d'études chinoises à l’UNIGE. |

|

Plus de 400 ans après la mort de l'artiste italien, une peinture du Caravage refait surface au musée du Prado à MadridRTS UN / Le journal 19h30, 31.05.2024 Henri de Riedmatten, professeur assistant au département d'histoire de l'art et de musicologie, détaille dans ce contexte les techniques d’imagerie scientifique qui contribuent à l’authentification d’une oeuvre d’art. |

|

Construction des pyramides, la possibilité du NilRTS Un / Le journal 19h30, 24.05.2024 Un bras du Nil aujourd’hui asséché aurait servi de voie d'accès pour construire les pyramides. Audrey Eller, maître-assistante au Département des sciences de l’antiquité de l'UNIGE, éclaire les conditions dans lesquelles les pyramides ont été érigées et ce qui a rendu ces découvertes possibles. |

|

Jean-Christophe Bailly – Temps réelMaison de la Poésie, Paris, 24.05.2024 Stéphane Bouquet et Martin Rueff, poète, traducteur et professeur au département de langue et de littérature françaises modernes, s’entretient avec le poète Jean-Christophe Bailly à l’occasion de la parution du livre Temps réel (Seuil, 2024) de ce dernier. |

|

En Allemagne, la reconstruction des monuments enflamme les débats

Le Quotidien de l’Art, 23.05.2024 Faut-il « reconstruire » à l’identique des monuments détruits ou endommagés pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les années qui suivirent ? Ce phénomène se fait de plus en plus présent en Allemagne, au point de susciter des débats houleux. Interviewée, Sandrine Kott, historienne et professeure à l’Université de Genève, explique le phénomène : « tout ceci s’inscrit dans un débat sur la question de l’identité nationale. Quels monuments garde-t-on depuis la première unification de l’Allemagne en 1871 ? […] Mais qu’est-ce que la nouvelle Allemagne ? Celle qui se construit en tournant le dos au communisme ? ». Sur le même sujet : Sandrine Kott, Thomas Wieder, « En Allemagne on reconstruit les monuments » |

|

Ce qui favorise (ou pas) l'étude du latinEcho Magazine, 23.05.2024, édition abonnés L'apprentissage de la langue de Virgile suscite toujours un intérêt, malgré les éternels questionnements sur son utilité et une légère baisse du nombre de latinistes au secondaire I dans la plupart des cantons. Lavinia Galli Milic, chargée d'enseignement en latin à l'UNIGE, évoque les facteurs qui expliquent le maintien de l’enseignement du latin, malgré les différentes adaptations dont il a souffert, comme son adaptation au processus de Bologne du début des années 2000. Elle note même que de plus en plus d’étudiant-es qui n’ont pas fait du latin dans le secondaire souhaitent l’étudier à l’université.

|

|

« Qu'est-ce qui se joue dans le jeu ? »Emission « Avec philosophie », France Culture, 20.05.2024 « Le goût de la compétition, la recherche de la chance, le plaisir du simulacre, l'attrait du vertige apparaissent certes comme les ressorts principaux des jeux, mais leur action pénètre immanquablement la vie entière des sociétés, » écrivait Roger Caillois en 1958. Parmi les invités de cette émission consacrée à la typologie des jeux dans le sillage de Caillois, Laurent Jenny, écrivain, essayiste et professeur honoraire de littérature à la Faculté des lettres, auteur notamment de La Folie du regard (L’Atelier contemporain, 2023) et de la La vie esthétique, Stases et flux (Verdier, 2013).

|

|

« Elles disent ». Lecture performative autour de Monique Wittig (1935-2003), pionnière de la théorie queer et des études de genresMaison Rousseau et Littérature, 16.05.2024, 18h Une lecture-performance organisée par l'Unité en Études Genre et le Département de langues et littératures françaises et latines médiévales de la Faculté des lettres, en partenariat avec le Centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités, qui conclut un cycle de trois ans d'enseignement et de recherches consacrés à l'écrivaine. Mise en voix et en espace par Rose Delestre, doctorante FNS, et Agnès Vannouvong, écrivaine et chargée de cours à la Faculté des lettres.

|

|

La pièce-documentaire « Thios »RTS La 1ère / Forum 18.00, 09.05.2024 Interview de la comédienne Flavia Papadaniel avec les commentaires de Korine Amacher, historienne spécialiste de la Russie et de l’Union soviétique à l'UNIGE. |

|

Les Russes célèbrent le 79ème anniversaire de la victoire contre l’Allemagne nazieRTS La 1ère / Forum 18.00, 09.05.2024 Un anniversaire soigneusement exploité par les autorités. L'interview de Korine Amacher, historienne spécialiste de la Russie et de l’Union soviétique à l'UNIGE. |

|

Le bilinguismeRTS La 1ère / On en parle, 06.05.2024 Une majorité de personnes en Suisse utilise plus d'une langue régulièrement. L'interview de Laurent Gajo, professeur à la Faculté des lettres de l'UNIGE. |

|

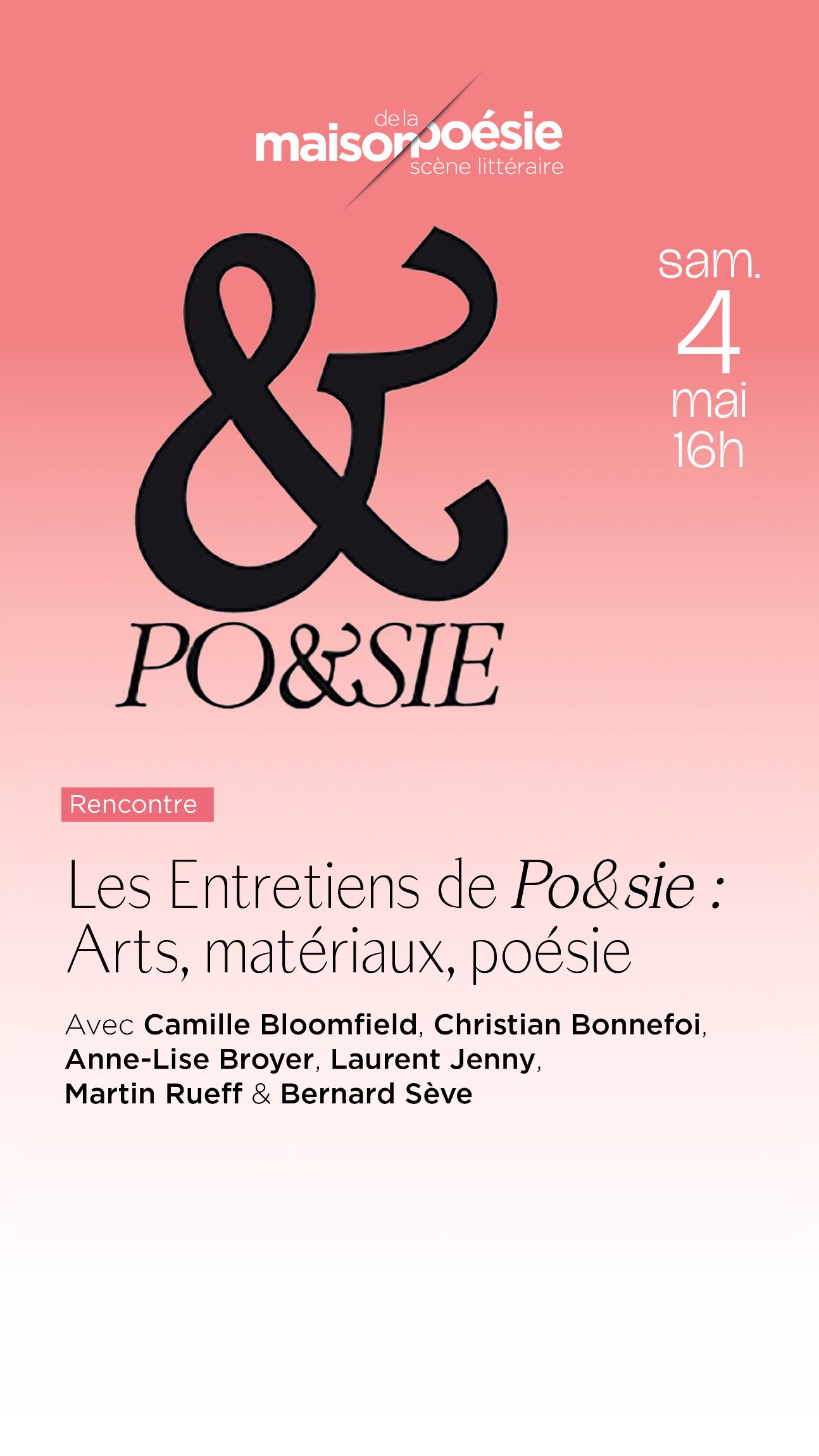

Arts, matériaux, poésie. Les Entretiens de la revue Po&sieLa Maison de la poésie, Paris, 4.05.2024 Laurent Jenny, professeur ordinaire au département de langue et littérature françaises modernes, et Martin Rueff, poète, traducteur, professeur au même département, participent aux derniers entretiens de la revue Po&sie consacrés aux questions suivantes: Comment penser les relations des arts aux matériaux qui les constituent ? L’opposition de la forme et du contenu n’est-elle pas bancale si elle ignore le matériau qui les relie ? Et comment penser la part du langage ? Est-il le fondement ou le prolongement des matériaux de l’art ? |

|

« Sur l’instant », de Laurent Jenny : le feuilleton littéraire de Tiphaine SamoyaultLe Monde des livres, 2.05.2024 L’écrivaine et essayiste Tiphaine Samoyault livre ici ses impressions de lecture du livre autobiographique Sur l’instant (Verdier, 2024) de Laurent Jenny, essayiste et professeur honoraire de littérature française à la Faculté des lettres. |

|

Un nouveau regard sur le nu féminin dans l’art

Le Journal de l’UNIGE, 2.05.2024 De la Vénus de Milo à La Grande Odalisque, le nu féminin est omniprésent dans l’histoire de l’art occidental. « Cette image est omniprésente dans l’histoire de l’art occidental et est entrée dans les mœurs. La critique féministe a toutefois permis de repenser l’implication socioculturelle et idéologique de cette figure », précise la professeure Giovanna Zapperi. L’historienne de l’art approfondira ce sujet lors de la conférence « Le nu féminin dans l’art: un enjeu féministe», le 13 mai de 18h30 à 20h, à Uni Dufour, salle U159. /lejournal/analyse/printemps-2024/un-nouveau-regard-sur-le-nu-feminin-dans-l-art/ |

|

Pour les Portugais de Suisse, l’héritage des œillets est en périlletemps.ch / Le Temps Online, 25.04.2024 Alors que la diaspora portugaise a massivement voté pour le parti populiste Chega en mars dernier, certain-es craignent l’oubli des valeurs de la révolution chez les plus jeunes et la dissolution de l’esprit de communauté. Nazaré Torrão, chargée d'enseignement à la Faculté des lettres de l'UNIGE, fait partie des personnes interviewées et qui s'expriment sur le sujet : « beaucoup ne se souviennent pas de la situation qui prévalait sous le dictateur Salazar. Il n’y avait pas de démocratie, pas d’égalité des chances, pas de liberté de la presse, l’analphabétisation atteignait un taux record, le droit de vote était restreint. La situation des femmes était précaire : peu pouvaient voter et certaines professions leur étaient interdites. La révolution a mis fin au système de chef de famille, et promis une égalité. »

|

|

Les sorcières dans l’histoire, réalité ou réalité fantasmatique?France Culture, Podcast « Avec philosophie », Série « Ce que cachent les sorcières », 6.05.2024 L’émission « Avec Philosophie » propose une série consacrée à la figure des sorcières. Dans ce premier épisode, Martin Rueff, professeur de littérature française à l’Université de Genève, philosophe, poète et co-traducteur de (1992) de Carlo Ginzburg (Gallimard, 2022) traque la véritable identité des sorcières. |

|

La prononciation du françaisRTS La 1ère / Tribu, 01.05.2024 En Suisse, plus de 23% de la population utilise le français comme langue principale. Et chaque personne a sa manière à elle de le prononcer. Comment les différents accents sont-ils perçus? Pourquoi essaie-t-on de les gommer dans certaines situations et de les accentuer dans dʹautres? Interview d'Isabelle Racine, professeure et directrice de l'École de langue et civilisation françaises |

|

Table ronde « Toutes des sorcières ? »Festival Mémoire vive, Jussy, 25.04.2024 Lors du (Jussy, 25-28 avril), Michel Porret, professeur honoraire d’histoire de la Faculté des lettres, participe à une table ronde autour de l’ouvrage de Mona Chollet Sorcières, la puissance invaincue des femmes (Zones, 2018). Comme le festival, la table ronde entend réhabiliter et commémorer Rolette Revilliod, condamnée pour sorcellerie et brûlée vive à Jussy en 1626, après 11 ans d’emprisonnement. Table ronde : brûlée vive Du 25 au 28 avril, l'Église protestante fait son devoir de mémoire à Jussy |

|

100 ans de multilatéralisme à genève de la sdn à l'onuradiocite.ch / Radio Cité Online, 22.04.2024 L’interview d’Olga Hidalgo Weber, chargée de cours au département d’histoire de la Faculté des lettres et au Global Studies Institute de l'UNIGE, co-autrice avec du livre De la SdN à l’ONU : cent ans de multilatéralisme à Genève (1919-2019), paru aux Editions Suzanne Hurter en 2020. |

|

La langue, ses délices et ses menaces se délient dans le dernier essai de Martin rueffLe Temps, 20.04.2024 "Un même vocable désigne en français, et dans beaucoup d’autres idiomes, l’organe situé dans notre bouche qui nous permet de déglutir, laper, lécher, embrasser, goûter, articuler des lettres, mais aussi la faculté de nous exprimer. Au bout de la langue, le nouvel essai de Martin Rueff, part de ce constat a priori banal et, en pariant que c’est tout sauf trivial mais au contraire très riche de sens, décide de prendre au sérieux cette coïncidence en nous invitant à explorer dans toutes ses nuances la relation entre la langue-organe et la langue-faculté." Une présentation de (Editions Nous, 2024), dernier essai de Martin Rueff, professeur de littérature française à la Faculté des lettres, philosophe, poète, critique et traducteur.

Sur le même sujet: Sur le bout de la langue Pour une poétique de la langue, avec Martin Rueff Martin Rueff, homme des jonctions "Au bout de la langue", le style "Que veut dire avoir un poème au bout de la langue?" |

|

La rue, cette «héroïne littéraire»Le Temps, 19.04.2024 Ecrivaine et professeure de littérature française à la Faculté des lettres, Nathalie Piégay donne le samedi 20 avril une sur le destin littéraire de la rue, dans le cadre du Festival Histoire et Cité. Elle évoque dans Le Temps ce que la rue signifie pour les écrivains, depuis Balzac et Zola jusqu’aux surréalistes et à Patrick Modiano, témoins de changements des chaussées, de l’accélération de la vie en ville et de l’errance des destins. |

|

Sur les pavés, l'histoireLe Temps, 18.04.2024 A l'occasion du consacré cette année à la rue (15-21 avril 2024) , Michel Porret, professeur honoraire au Département d'histoire générale de l'UNIGE, rappelle l'importance de la rue pour les historiens et la société dans son ensemble: « La sociabilité citadine se noue "dans la rue", soit, depuis l'aube de la cité moderne, cette voie large ou étroite, sinueuse ou rectiligne, bordée de maisons privées, de bâtiments publics ou de monuments patrimoniaux. Ruelle, rue, "grande rue" (1870), avenues: l'artère urbaine - jadis pavée maintenant bitumée - maille le corps social de la ville, un peu comme le système nerveux maille le corps humain. » |

|

ElLe veut favoriser l'emploi des étudiantsTribune de Genève, 17.04.2024 Première rectrice de l’Université de Genève, Audrey Leuba a présenté les axes forts de son début de mandat à la tête de l’institution. Le vivre-ensemble, l’excellence et l’employabilité seront au cœur de l’action du nouveau Rectorat, dont fait partie, en tant que vice-Rectrice chargée du numérique et de l'intelligence artificielle, la professeure de linguistique allemande Juliane Schröter. «L'intelligence artificielle offre des liens pertinents dans un nombre croissant de disciplines, comme dans les sciences de l'environnement. Elle permet aussi d'élargir l'offre de formation et d'améliorer l'apprentissage», a relevé Juliane Schröter. Sur le même sujet: Le vivre-ensenble au programme de l'uni Le nouveau rectorat dévoile son programme A quoi va ressembler le campus rêvé d'Audrey Leuba, nouvelle rectrice de l'Université de Genève? L'Université de Genève mise sur le vivre-ensemble |

|

« Chaque génération a le droit de choisir ses statues et ses noms de rue »Le Temps, 16.04.2024 « Notre festival est né du désir que les historiens délaissent leurs amphithéâtres pour aller à la rencontre de leurs concitoyens. Il s’agissait de sortir dans la rue. Il était temps de la considérer comme un sujet d’histoire à part entière. » Un entretien avec Korine Amacher, professeure d'histoire russe et soviétique à la Faculté des lettres et codirectrice du festival (15-21 avril 2024), à lire dans Le Temps du 16 avril. « L’espace de la surprise par excellence. La matrice aussi des événements. Par sa forme, ses dimensions, ses connotations, une rue peut leur donner une dynamique particulière, si on songe par exemple à une manifestation populaire. Mais elle est aussi et surtout mémorielle: elle porte les traces du passé, elle nous le rappelle, même quand on s’est employé à l’effacer. Il arrive qu’on se promène dans un quartier familier et qu’on constate soudain qu’une statue a disparu. Ou que le nom d’une place vient de changer.» |

|

Des histoires et des rues

Le Courrier Genève, 16.04.2024 Sur le même sujet: tdg.ch / Tribune de Genève Online, 04.04.2024 Le Courrier Genève, 05.04.2024 Léman Bleu, 03.04.2024 News Day FR, 03.04.2024 |

|

« Nous sommes le bien, ils sont le mal. » L’histoire qu’on enseigne dans les écoles russesLe Temps, 10.04.2024 Korine Amacher, professeure d'histoire russe et soviétique à la Faculté des lettres et au Global Studies Institute, s'exprime sur la propagande russe et son mot d’ordre actuel : la « dénazification » de l’Europe. Parmi les différentes moyens et canaux de diffusion de cette propagande, les manuels d’histoire russe du XXe siècle. Ils proposent une réécriture de l’histoire de l’URSS qui gomme toute critique du pouvoir soviétique ou russe et tout événement pouvant remettre en cause sa mission d’œuvrer pour « le bien ». « Distillé depuis des années, et d'une façon massive et brutale depuis 2022, ce narratif, qui sanctifie toutes les actions soviétiques puis russes, et qui fait le silence sur les crimes, est solidement ancré dans la société russe. Aucun domaine n’y échappe, et tout est instrumentalisé à des fins guerrières. Les enfants d’aujourd’hui, soldats de demain, en sont les premières victimes. Les enseignantes n'ont plus le choix (dans leur écrasante majorité, les enseignants sont des femmes), la liberté pédagogique des années 1990 a disparu. Qui se risquerait à remettre en cause le récit officiel ? » Sur le même sujet: Russie. L'histoire selon Poutine En Russie. L'instrumentalisation de l'Histoire au service du pouvoir La célébration de la victoire soviétique contre l'armée nazie instrumentalisée par Vladimir Poutine |

|

Le Musée d'art et d'histoire de Genève explore un siècle de peintures françaisesLe Temps, 08.04.2024 Disponible jusqu’au 18 août 2024, l’exposition valorise la peinture française du XIXe siècle issue du Musée d’art et d’histoire de Genève. Frédéric Elsig, professeur d’histoire de l’art et de muséologie à l'UNIGE raconte la fabrique de cette entreprise de valorisation patrimoniale, qui a impliqué une centaine d’étudiant-es inscrit-es en bachelor, master ou doctorat sur plusieurs années. Bien que limitée à soixante œuvres, l’exposition révèle tout le travail nécessaire à la reconstitution de la collection de peinture française du MAH dans un impressionnant de 544 pages De bleu, de blanc et de rouge. Catalogue des peintures françaises du XIXe siècle (1800-1918), sous la direction de Frédéric Elsig et Victor Lopes, avec la collaboration de Joanna Haefeli, Musée d'art et d'histoire de Genève, Silvana Editoriale.

Sur le même sujet: Musée d'Art et d'Histoire: campagne de valorisation d'une sélection de peintures françaises du 19e siècle Corpus sous la loupe Voyage dans la peinture française « Pour qu'un patrimoine soit vivant, il faut l'étudier » « Le MAH montre sa peinture française du XIXe siècle » Le 19e siècle français de Genève |

|

Les Jeudis MO.CO. Panacée | Nathalie Piégay

Les Jeudis MO.CO, 4.042024 De mars à mai 2024, le musée à Montpellier propose un cycle hebdomadaire de conférences et tables rondes sur l’art contemporain dédiés à l’exposition . Des artistes, des écrivains, des critiques d’art et des critiques littéraires sont invités à partager leurs recherches, leurs œuvres avec un large public. Nathalie Piégay, écrivaine et professeur de littérature française à l’UNIGE, donne une conférence autour de son livre 3 nanas, consacré aux vies des trois artistes femmes Niki de Saint Phalle, Louise Bourgeois et Annette Messager. |

|

Sur le bout de la langueL’Humanité, 4.04.2024 Dans cette chronique du journal L’Humanité, la philosophe Cynthia Fleury offre une lecture du dernier essai de Martin Rueff, poète, traducteur et professeur de littérature française à la Faculté des lettres de l’Université de Genève : « Martin Rueff est parti à la recherche de ce « bonheur qui traverse le langage » (Bailly) pour nous proposer un Au bout de la langue (éditions Nous) qui réinterroge ce qui se noue entre la langue, organe de chair, et la langue comme langage et art de la signification, sachant que tout poète va structurellement au bout de la langue, dans l’au-delà du dire. […] La langue comme ce qui nous lie à nous-mêmes, certes ; mais qui peut d’un même geste nous délier, rompre la parole, mentir, parjurer. » Sur le même sujet: "Au bout de la langue", le style France Culture, Podcast "Le Regard culturel", 05.03.2024 Martin Rueff, homme des jonctions Le Monde, 25.02.2024 "Que veut dire avoir un poème au bout de la langue?" France Culture, Podcast "Les Midis de la Culture", 12.02.2024 |

|

Le lapin de PâquesRTS La 1ère / Journal 12h / Le 12h30 / L'invité du 12.30, 30.03.2024 Qui est vraiment de lapin de Pâques ? Les précisions de Philippe Matthey, docteur et chercheur en histoire des religions à l'UNIGE. |

|

Pourquoi parle-t-on romanche en Suisse?Le Point J, RTS La 1ère, 23.03.2024 Explications de Renzo Caduff, chargé de cours à l'Unité de rhétoromanche. |

|

Le boy, domestique omniprésent et invisible

Le Journal de l’UNIGE, n° 129, 21.03.2024 Entretien avec Stéphanie Soubrier, maître-assistante au Département d’histoire générale, sur un sujet longtemps occulté par la recherche, auquel elle vient de consacrer un article : les domestiques masculins issus des colonies françaises et engagés sur les paquebots aux XIXe et XXe siècles. |

|

Que nous apprend la justice coloniale ?

France Culture, Podcast Esprit de justice, 20.03.2024 Marie Houllemare, historienne et professeure à la Faculté des lettres, auteure de (PUF, 2024) est l’invitée de l’émission Esprit de justice. Elle montre que si colonisation était une entreprise avant tout militaire et économique, le droit et la justice ont été également des dispositifs à part entière de l’ordre colonial, servant à sa consolidation.

Sur le même sujet: La loi du colon Le Journal de l’UNIGE, 21.03.2024 |

|

Une somme sur « Peindre à Paris aux XVe-XVIe siècles »

Bilan, 14.03.2024 L’ouvrage Peindre à Paris aux XVe-XVIe siècles (Silvana Editoriale, 2024), sous la direction du professeur d’histoire de l’art Frédéric Elsig, clôt une recherche de longue haleine sur la peinture française à la Renaissance (12 colloques et 12 volumes au total depuis 2010). |

|

Quand les mots disent la vérite ou pasLe Journal de l'UNIGE, 13.03.2024 Professeur honoraire de la Faculté des lettres, le linguiste Jacques Moeschler s'intéresse dans son dernier ouvrage Langage et vérité (Éditions Lambert-Lucas, 2024) au rôle du langage dans notre adhésion aux fausses croyances véhiculées par les fake news. |

|

Di Leone l’Africano al Monte VeritàLa Regione, 13.03.2024 Massimo Danzi, ancien professeur de littérature italienne à la Faculté des lettres de l’UNIGE, est l’invité de la Fondation Eranos au Monte Verità, dans le cadre d’un cycle de conférences sur le thème « I grandi cantieri della contemporaneità. Sguardi sui nodi del presente ». Il donne une conférence intitulée « Entre l'Europe chrétienne et le monde islamique. Hassan al-Wazzàn (Léon l'Africain) et la première description de l'Afrique ». |

|

En Suisse, la mode du chinois a vécuLe Temps, 9.03.2024 Plusieurs personnalités, parmi lesquelles Claire-Akiko Brisset, professeure et spécialiste de l’histoire culturelle du Japon à l'UNIGE et directrice du département d'études est-asiatiques, s'expriment sur l'essouflement que semble connaître depuis quelque temps l'apprentissage du mandarin. |

|

Où en sont les droits des femmes en 2024?RTS La 1ère / La Matinale / Journal 7h / L'invité 7.38, 08.03.2024 Interview d’Irène Herrmann, professeure en histoire transnationale de la Suisse. |

|

Souleymane Bachir Diagne: «Face aux objets d’art coloniaux, le public est devenu très vigilant»Le Temps, 8.03.2024 Invité par le Musée d’ethnographie de Genève et l’équipe du projet « La parole "indigène" entre littérature orale et culture lettrée » (2022-2026), financé par le FNS et dirigé par le professeur de littérature française Vincent Debaene, Souleymane Bachir Diagne, de Columbia AV¶ÌÊÓƵ, a animé le 6 mars un atelier sur la question de l’oralité et de la traduction en Afrique, et donné une conférence au MEG, intitulée « Les objets "mutants" et la question de la restitution ». Le Temps s’est entretenu avec lui sur la question de la restitution des objects provenant de la colonisation, pas toujours facile à résoudre, et sur le caractère « mutant » de ces objets, que la restitution aux pays d’origine ne saurait effacer. Pour le chercheur, en effet, « leur signification exprime le terroir dont ils émanent. En les exilant, on les a extraits non seulement physiquement mais aussi spirituellement de ce contexte. Ils en ont ainsi acquis une autre signification.» |

|

L'auto-optimisation corporelle, une vieille histoirele Journal de l'UNIGE, 07.03.2024 Entretien avec Vitus Huber, postdoctorant au Département d’histoire générale et responsable d’un projet Ambizione financé par le Fonds National Suisse sur l’auto-observation corporelle à l’époque moderne. |

|

Le portrait de l’Echo: Loraine ChapuisEcho Magazine, 07.03.2024 Portrait de Loraine Chapuis, maître-assistante en histoire moderne. |

|

Le métier d’historien, conjuguer le passé au présentTribune de Genève / Formation, 01.03.2024 24 heures / Formation, 01.03.2024 Irène Herrmann-Palmieri, professeure ordinaire à l’UNIGE, évoque son parcours d’historienne, les métiers possibles pour les étudiant-es en histoire, et l’une de ses inspirations, l’historienne genevoise Marguerite Frick-Cramer, première femme à siéger aux instances dirigeantes du Comité international de la Croix-Rouge. |

|

Martin Rueff, homme des jonctionsLe Monde, 25.02.2024 A l'occasion de la parution de son essai Au bout de la langue (Editions Nous, 2024), Le Monde des livres dresse le portrait intellectuel de Martin Rueff, professeur de littérature française à la Faculté des lettres, mais aussi philosophe, poète, critique, traducteur, évoluant, selon sa propre expression, dans un« étoilement des identités » à l'unité profonde. Sur le même sujet: Sur le bout de la langue

"Au bout de la langue", le style France Culture, Podcast "Le Regard culturel", 05.03.2024 "Que veut dire avoir un poème au bout de la langue?" France Culture, Podcast "Les Midis de la Culture", 12.02.2024 |

|

«Je ne puis me taire», de Léon Tolstoï à Alexeï NavalnyLe Temps, 19.02.2024 Georges Nivat, professeur honoraire de la Faculté des lettres de l’UNIGE, signe cette tribune qui évoque la parenté d’esprit des deux figures russes et leur lutte commune contre le despotisme. |

|

Les Entretiens de la revue Po&sieLa Maison de la poésie, Paris, 17.02.2024 Sylviane Dupuis, chargée de cours honoraire au département de langue et littérature françaises modernes, et Martin Rueff, poète, traducteur, professeur au même département, participent aux entretiens de février de la revue Po&sie consacrés aux orientations et temps forts de la revue consœur La Revue de Belles Lettres, fondée en 1862, et à la figure et l’œuvre de Pierre Chappuis (1930-2020). |

|

Corinna Bille et la Suisse: nul n'est prophète en son paysTribune de Genève, 17.02.2024 24 Heures, 2.03.2024 Corinna Bille est l’unique écrivaine romande à avoir remporté le prix Goncourt de la nouvelle en 1975. En l’absence d’un espace qui lui serait dédié dans le château même où elle a grandi, à Sierre, des spécialistes de la littérature romande, comme Sylviane Dupuis, chargée de cours honoraire à la Faculté des lettres, et des historiens de l’art, comme Frédéric Elsig, professeur au département d’histoire de l’art et de musicologie de l’UNIGE, plaident pour une meilleure préservation de sa mémoire. |

|

« Que veut dire avoir un poème au bout de la langue ? »France Culture, podcast Les Midis de la Culture, 12 février 2024 Au bout de la langue (Editions Nous, 2024), le dernier essai de Martin Rueff, professeur de littérature française à la Faculté des lettres, traducteur et poète, fait l’objet d’un débat critique sur la poésie auquel participent Anne Dujin, rédactrice en chef de la revue Esprit, et Romain de Becdelièvre, auteur, conseiller dramaturgique, documentariste. Sur le même sujet: "Au bout de la langue", le style France Culture, Podcast "Le Regard culturel", 05.03.2024 |

|

Un papyrus livre ses secrets grâce à l’intelligence artificielleRTS Un / Le journal 19h30, 08.02.2024 Trois scientifiques, dont un Bâlois, ont percé le mystère des papyrus carbonisés avec l’aide de l’intelligence artificielle. Les commentaires de Paul Schubert, professeur au Département des sciences de l'Antiquité de l'UNIGE. |

|

Touche pas à mon accent!Les Échos de Vacarme / RTS Radio Télévision Suisse, 07.02.2024 Interview d'Isabelle Racine, professeure et directrice de l’École de langue et civilisation françaises, et de Roberto Paternostro, maître d’enseignement et de recherche, et directeur de la Maison des langues de l'UNIGE. |

|

L'anglais de plus en plus répandu en SuisseNeue Zürcher Zeitung, 05.02.2024, édition abonnés Une étude publiée tout récemment par l'Université de Genève confirme que l'anglais domine tout, du moins dans les gymnases. Les commentaires de Daniel Elmiger, professeur à la Faculté des lettres de l'UNIGE. Sur le même sujet: L'anglais, deuxième langue parlée en Suisse RTS Un / Le journal 19h30, 09.02.2024 Les langues nationales, des outsiders face au trend de l'anglais |

|

« Admirable, l’histoire de la dernière femme ridée sur Terre ».

|

|

L'université lance les études persanesTribune de Genève, 31.01.2024 Cas unique dans le monde académique suisse, l'UNIGE proposera des études persanes en collaboration avec la Fondation Mossadegh. L'enseignement sera intégré au programme de la Faculté des Lettres. «Nous nous réjouissons beaucoup de ce nouvel enseignement. Nous avons de nombreuses spécificités au sein de la faculté, beaucoup de disciplines comme l’arménien ou le mésopotamien. Il est important pour nous d’avoir différents axes de recherche. Ce nouvel enseignement amènera une vaste ouverture interdisciplinaire à notre faculté», précise Francesca Serra, doyenne de la faculté et professeure à l’unité d’italien au sein de l’UNIGE. Sur le même sujet: La Faculté des lettres abritera un pôle d’études persanes |

|

L'Allemagne en danger face à la montée de l'extrême droite?rts.ch / RTS Radio Télévision Suisse, 25.01.2024

Christoph Conrad, historien, professeur honoraire de la Faculté des lettres, est l'invité de l'émission Forum. Il s'exprime, avec Jean-Marx Tétaz, philosophe et théologien, et Olga Baranova, citoyenne allemande, sur la montée de l'extrême droite en Allemagne.

|

|

Genève et le colonialismeLe Courrier Genève, 23.01.2024 Le journal annonce le cycle de rencontres organisé par le Musée des Délices. Les invités de la première rencontre, qui a eu lieu le 25 janvier, étaient Stéphanie Géhanne Gavoty (Université Paris-Sorbonne) et Martin Rueff (Faculté des lettres de l'UNIGE), réunis pour discuter des écrits de Voltaire et Rousseau et de leur dimension raciste, source de polémiques. Les rencontres suivantes auront lieu le 7 mars, sur le thème de l’espace public, le 30 mai, sur les musées, et le 20 juin, sur l’exotisme dans les collections privées genevoises. Pamela Ohene-Nyako, doctorante au département d’histoire de la Faculté des lettres, interviendra lors de la discussion du 7 mars, intitulée « Histoire et mémoire : l’espace public au cœur du débat » et modérée par Marie-Luce Desgrandchamps, chargée d'enseignement au même département. Sur le même sujet: Le Journal de l'UNIGE, 25.01.2024 |

|

Lénine avant Lénine, au cœur du tsar-systemFrance Culture, podcast Le Cours de l'Histoire, 15.01.2024

Korine Amacher, professeure d'histoire russe et soviétique, est l'invitée de cette émission qui retrace "le destin révolutionnaire" de Lénine. Au programme de cet épisode: "De sa naissance dans une famille bourgeoise et progressiste à la révolution ratée de 1905, comment Vladimir Ilitch Oulianov est-il devenu Lénine ?"

|

|

« Au Goulag, Soljenitsyne a trouvé l'élévation »Le Temps, 13.01.2024, édition abonnés L’historien de la littérature russe et professeur honoraire Georges Nivat commente la genèse et la portée du livre de Soljenitsyne, dont il vient de publier des extraits sous le titre L’Archipel du Goulag. Cimquante ans après (Fayard, 2023, traduction du russe par Geneviève Johannet), et son actualité renouvelée par l’invasion de l’Ukraine : « traverser L’Archipel du Goulag, c’est comprendre mieux comment on est parvenu à ce degré d’inhumanité. D’un bout à l’autre, Soljenitsyne essaie de traiter cette question du mal, d’envisager les réponses, entre dépravation et élévation. Car au coeur de cet enfer, il y a quand même une petite lumière. » Sur le même sujet: Im Herzen der Hölle leuchtet ein Licht

Film et conférence sur L'Archipel du Goulag |

|

Qui sont vraiment les pirates ?RTS La 1ère / Journal 12h / Le 12h30 / L'invité du 12.30, 13.01.2024 Christophe Vuilleumer, chargé de cours à la Faculté des lettres, est l’invité du 12h30. |